Патология щитовидной железы встречается у 20% взрослого населения земного шара, в определенных районах этот показатель превышает 50%. В настоящее время отмечается значительный рост заболеваний щитовидной железы как среди взрослого населения, так среди детей и подростков.

Плохая экология, наследственные факторы, алиментарный недостаток йода, стрессы, интоксикации, травмы, частые инфекции, сопутствующие заболевания способствуют развитию патологических изменений в ткани щитовидной железы. Вред, наносимый тиреоидной патологией обществу огромен.

Как распознать болезнь до того, как она нанесет удар?

Ранняя диагностика и профилактика – вот ответ на этот вопрос. Диагностика заболеваний щитовидной железы длительное время основывалась на данных пальпации, визуального осмотра и анамнеза. В ряде случаев эти методы не дают достаточной информации об уже имеющейся патологии, требующей безотлагательного лечения. Появление новых ультразвуковых приборов с использованием линейных мультичастотных датчиков открыло новую эру в диагностике заболеваний этого органа.Ультразвуковое исследование (УЗИ) при комплексном применении новейших методик и технологий дает полную информацию о состоянии щитовидной железы, окружающих тканей и лимфатических узлов шеи. УЗИ щитовидной железы применяется как скрининговое исследование, позволяющее выявить первичную патологию у пациентов, о которой они даже и не подозревают, так как часто болезнь протекает бессимптомно. Так же возможно проведение динамического УЗИ-мониторинга патологии щитовидной железы на фоне лечения, постоперационных изменений, выявление рецидива заболеваний, таких как узловой зоб, рак щитовидной железы.

УЗИ позволяет в полной мере судить о расположении щитовидной железы, характеризовать ее форму, размеры, объем, границы, контуры, внутреннюю структуру, выявлять очаговую патологию, анатомические особенности ее строения и расположения, проводить оценку кровоснобжения как всей железы, так и отдельных ее участков.

Применение допплерографических методик (оценивающих характер кровотока), трехмерной реконструкции изображения значительно повышает диагностическую информацию, позволяет проводить дифференциальную диагностику различных патологических изменений в щитовидной железе. УЗИ щитовидной железы не требует специальной подготовки, не связано с ионизирующим излучением, является полностью безопасным для пациента. От результатов УЗИ зависит тактика последующего обследования и лечения.

Строение щитовидной железы

В норме щитовидная железа располагается в средне-нижнем отделе передней поверхности шеи (от щитовидного хряща до надключичной области). Железа имеет правую, левую доли и перешеек. Как правило, одна из долей незначительно больше другой, чаще правая. Щитовидная железа – паренхиматозный орган, который состоит из фолликулов (мелких пузырьков, продуцирующих коллоид). В норме объем щитовидной железы у женщин -4,55-19,32 см 3, у мужчин -7,7-22,6. см 3. Щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гормоны – тироксин и трийодтиронин, участвующих во всех метаболических процессах в организме.Какие заболевания щитовидной железы можно выявить с помощью УЗИ?

Аномалии развития щитовидной железы. Как правило, это врожденные аномалии, обусловленные нарушением эбриогенеза (миграции к своему типичному месту). Агнезия – отсутствие железы. Гемигнезия – отсутствие одной из долей. Гипоплазия – маленькие размеры железы. Клиническими проявлениями данных аномалий часто является гипотиреоз (снижение функции). К другим аномалиям относятся добавочные доли, эктопия (расположение щитовидной железы в нетипичном месте, например под языком, загрудинно).Неопухолевые заболевания щитовидной железы или диффузные поражения. К таким заболеваниям относятся - диффузная гиперплазия железы (увеличение размеров), диффузные изменения железы без увеличения размеров. Эти состояния часто обусловлены дефицитом йода, нарушением гормоногенеза, недостаточностью утилизации йода на фоне приема лекарственных препаратов. Так же к диффузным поражениям относятся подострый тиреоидит, хронический аутоиммунный тиреоидит, безузловая форма гипертиреоза, сопровождающаяся гиперфункцией щитовидной железы, гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы). При выявлении данной патологии с помощью УЗИ в серой шкале невозможно переоценить высокую диагностическую информативность метода допплерографии (цветовое доплеровское картирование и импульсноволновая допплерография) сосудов щитовидной железы. С помощью этого метода оценивается количество паренхиматозных сосудов в структуре ткани (картограмма), плотность цветовых сигналов, исследуются скоростные параметры кровотока, рассчитываются индексы, позволяющие определить характер кровотока в ткани. Такая функция, как энергетическое картирование (ЭК) позволяет определить кровоток даже в мельчайших сосудах с очень низкой скоростью кровотока. По данным этого исследования можно предположить о характере происходящих изменений в структуре щитовидной железе, что помогает определиться врачу – клиницисту в тактике обследования и лечения. Так же динамическое проведение этих методов на фоне лечения позволяет оценить насколько эффективна применяемая терапия.

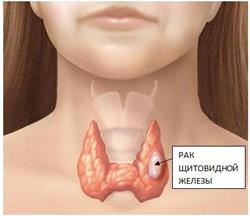

Третья группа – это очаговые поражения щитовидной железы. К ним относятся доброкачественные поражения – узловой, многоузловой зоб, кисты, фолликулярные и нефолликулярные аденомы. И особо опасная группа заболеваний, протекающая длительное время бессимптомно, но наносящая страшный удар по организму – это рак щитовидной железы. В настоящее время установлено, что рак щитовидной железы встречается у каждого пятого больного с солидными узлами щитовидной железы. Не смотря на то, что рак щитовидной железы лечится очень успешно, в 95% случаев, выявление его на ранних стадиях освобождает пациентов от массы проблем, значительных материальных затрат, потери времени на многочисленные посещения врачей. Раннее выявление данного заболевание позволяет провести в ряде случаев органосохраняющую операцию, избежать тяжелого лечения метататических поражений других органов. Важно выявить изменения на ранних стадиях, когда нет инвазии (прорастания капсулы ракового узла).

К третьей группе заболеваний необходимо применять весь спектр имеющихся ультразвуковых методов исследования. Это исследование в обычной серой шкале, позволяющее оценить размеры узла, четкость его контуров, характер структуры, взаимоотношение с капсулой железы и окружающими тканями, провести динамическое наблюдение за выявленными изменениями. Нечеткость, неровность контуров узла, деформация капсулы железы, наличие кальцинатов в структуре узла – являются онконастораживающими признаками. Так же применение цветовой допплерографии позволяет оценить характер кровоснабжения узлов.

Существует 4 типа сосудистого рисунка щитовидной железы при УЗ-допплерографии:

- Отсутствие или слабая выраженность сигналов,

- Кровоток по периферии образования,

- Смешанный кровоток – по периферии и в центре узла,

- Только в центре узла.

У пациентов первой и второй группы необходимо проводить УЗИ лимфоузлов шеи, которые первыми реагируют на происходящие патологические изменения в щитовидной железе. Выявленные структурные изменения в лимфоузлах помогают судить о характере патологических изменений в щитовидной железе.

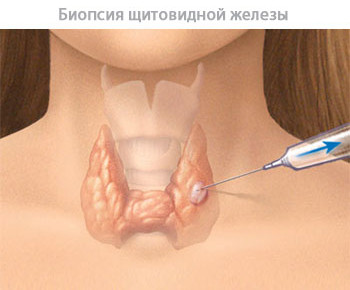

Очень много лет ведется поиск признаков, позволяющих провести дифференциальную диагностику между доброкачественными и злокачественными поражениями щитовидной железы. И все таки золотым стандартом диагностики очаговой патологии является проведении тонкоигольной аспирационной биопсии щитовидной железы под контролем УЗИ (ТАБ). С помощью этого метода возможно раннее выявление рака щитовидной железы. Под ультразвуковым наведением возможен выбор точного участка щитовидной железы, где структурные изменения наиболее выражены.

Непальпируемые узлы, выявленные при УЗИ, так же необходимо пунктировать с помощью ультразвукового наведения. Ультразвуковое наведение при тонкоигольной аспирационной биопсии узлов расположенных близко к трахее, пищеводу, магистральным сосудам позволяет избежать их травматизации. Метод является высокоинформативным, эффективным, не травматичным для железы, так как забор материала проводится тонкой иглой, без выдирания кусочков ткани. Для проведения биопсии щитовидной железы используются одноразовые иглы, что предохраняет пациента от заражения тяжелыми вирусными инфекциями. Биопсия проводится в амбулаторных условиях.

В настоящее время в мире возрастает тенденция к органосохраняющей тактике ведения пациентов с доброкачественными узлами щитовидной железы. Но для этого необходимо знать характер изменений в узловых образованиях, что возможно с помощью биопсии.

Результаты УЗИ щитовидной железы, клинико-лабораторные данные сопоставляет, а так же определяет тактику обследования и лечения, врач-эндокринолог. Тем более надо учитывать, что возможно сочетание нескольких патологических процессов в щитовидной железе, например узловой зоб и хронический тиреоидит, узловой зоб и рак, аденома и узловой зоб и только опытный врач-эндокринолог может поставить грамотный диагноз, назначить правильное лечение и обследование, тем самым значительно улучшить качество жизни пациента.

Всем испытуемым, наряду с рутинным обследованием, проводили исследование гормонального тиреоидного статуса с определением уровней ТТГ, Т3 и Т4 иммуноферментным методом на аппарате Rider-Proplan с помощью набора реагентов «Алькор-био» (Санкт-Петербург), «Хемос» (Москва). За норму принимали значения, указанные в инструкции к тест-системам и составляющие для базального ТТГ 0,23-3,4 мЕд/л, общего Тнмоль/л, общего Т3 - 1,0-2,8 нмоль/л. При тиреотоксикозе отмечалось снижение в сыворотке крови уровня ТТГ, повышение уровня Т3 и тироксина Т4 . У больных находящихся в состоянии гипотиреоза – понижение Т3, Т4, повышение ТТГ по сравнению контрольной группой и нормативами, указанными в инструкции к тест-системам. У больных АИТ, находящихся в состоянии эутиреоза, значения гормонов не отличались от контроля и лабораторных норм.

У лиц контрольной группы уровни вышеперечисленных гормонов колебались в пределах, соответствующих нормальным показателям для данных методик.

При наборе материалов мы учитывали, что на состояние ультразвуковых показателей гемодинамики того или иного органа, в том числе и щитовидной железы могут оказывать существенное влияние состояние сосудов и внутрисердечная гемодинамика, которые в свою очередь зависят от той или другой сердечно-легочной или иной патологии. Поэтому отбор больных для формирования групп наблюдения проводили только из числа тех пациентов, у которых в результате предварительного клинико-лабораторного и инструментального обследования не было выявлено артериальной гипертензии, клинически проявляющихся форм ИБС, цереброваскулярных заболеваний, хронической легочной патологии, онкологических , гинекологических заболеваний и т. п

Мы провели 188 исследований щитовидной железы у женщин в возрасте от 18 до 55 лет (в том числе 56 исследований повторно в динамике) .

Все больные были разделены на 3 группы в зависимости от функционального состояния ЩЖ.

В первую группу , в связи с отсутствием достоверных дифференциально-диагностических критериев, мы объединили 42 больных, страдающих манифестным (явным) тиреотоксикозом вследствие ДТЗ и АИТ в стадии преходящего хаситоксикоза. Во вторую включили 30 больных АИТ, находящихся в стадии эутиреоза, в третью – 30 больных АИТ с исходом в гипотиреоз. Обследование пациентов первой и третьей групп проводили до начала соответственно тиреостатической или заместительной терапии. Контрольную группу составили 30 практически здоровых женщин с соответствующим распределением по возрасту, нормальными показателями гормонального тиреоидного статуса и неизменной ультразвуковой структурой щитовидной железы.

Для оценки влияния на тиреоидный кровоток тиреостатической и заместительной терапии мы обследовали в динамике через год после начала лечения 32-х пациенток первой группы, получавших по поводу тиреотоксикоза мерказолил и 24-х пациенток третьей группы, получавших по поводу гипотиреоза L-тироксин. Все эти больные на момент обследования находились в состоянии медикаментозного эутиреоза, установленного на основании клинических данных (исчезновение симптомов тиреотоксикоза или гипотиреоза) и показателей гормонального тиреоидного статуса (нормальные уровни ТТГ, Т3, Т4).

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и допплерографию ее артерий и вен проводили на аппарате «Sonoline OMNIA» фирмы «Siemens» (Германия) с использованием линейного датчика 7,5 MHz. Объем вычисляли по формуле J. Brunn и соавт. (1981 г.). Оценивали эхоструктуру щитовидной железы. Согласно избранным критериям отбора, в исследования включали тех, у кого обнаруживали изменения эхоструктуры характерные для ДТЗ и АИТ. Эхогенность и однородность оценивали по бальной шкале согласно критериям, приведенным (1996), и (1998).

Для оценки общей васкуляризации щитовидной железы проводили исследование в режиме цветного допплеровского картирования. Оценку результатов проводили в соответствии с бальной методикой, описанной, и (1997).

Количественные параметры гемодинамики определяли в четырех щитовидных артериях и венах. В артериях определяли диаметр (D, в том числе суммарный SD), линейные скорости кровотока – пиковую систолическую (Vps) и диастолическую, усредненную по времени максимальную скорость потоков (ТАМХ), индекс резистивности (RI), объемный кровоток (Vvol, в том числе суммарный SVvol), в венах – диаметр, суммарный диаметр и максимальную скорость кровотока (Vmax). Контрольный объем устанавливали по ходу сосуда под углом 45°.

Из приведенных показателей мы впервые использовали для количественной оценки артериальной и венозной гемодинамики в щитовидной железе при ДТЗ и АИТ интегральные показатели суммарного объемного артериального кровотока и суммарного диаметра щитовидных артерий и вен. Интегральные величины получали сложением соответствующих показателей по каждой из артерий и вен:

S D артерий (вен) = D 1+ D 2+ D 3+ D 4 ,

где D1,D2,D3 и D4 диаметры правой и левой нижних и верхних щитовидных артерий (вен);

S Vvol артерий = V1vol + V2vol + V3vol + V4vol ,

где V1vol, V2vol, V3vol, и V4vol – величины объемного кровотока в правой и левой нижних и верхних щитовидных артериях.

Обработку полученных результатов проводили с применением методов вариационной и корреляционной статистики. В сравниваемых группах определяли средние величины (Х), ошибку средних величин (±m). Оценку достоверности проводили по критерию Стьюдента (t) и по таблице находили значение вероятности (р). Достоверными считали различия при p<0,05. Математическая обработка выполнена на компьютере с использованием программы «Microsoft Excel-2000».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Общая васкуляризация. В группе больных с тиреотоксикозом мы отмечали значительное увеличение общей васкуляризации щитовидной железы до 4,86±0,07 балла – наблюдалась картина так называемого «тиреоидного ада». В группе эутиреоидных больных общая васкуляризация составила 2,77±0,35 балла и достоверно не отличалась от контроля. При АИТ в фазу гипотиреоза зарегистрировано достоверное снижение васкуляризации до 1,94±0,31балла в сравнении с контрольной группой.

Изменение артериального кровотока (таблица 1). У больных с синдромом тиреотоксикоза во всех щитовидных артериях отмечали существенное, практически в три раза по сравнению с контролем, повышение пиковой систолической скорости (Vps). В группе больных АИТ, находящихся в состоянии эутиреоза в сравнении с контролем также наблюдали повышение Vps в верхней левой и обеих нижних щитовидных артериях (в 1,2 раза). При АИТ в стадии гипотиреоза, наоборот, имело место некоторое (в 1,3 раза) снижение Vps в обеих верхних щитовидных артериях. Надо отметить, что увеличение при тиреотоксикозе Vps было более выражено в нижних артериях, а её уменьшение при гипотиреозе – в верхних.

Конечная диастолическая скорость кровотока (Ved) при тиреотоксикозе имела аналогичную динамику. При АИТ в фазах эу - и гипотиреоза не отмечали изменений Ved как в сравнении с контролем, так и между собой.

При анализе усредненной по времени максимальной скорости потоков (ТАМХ) мы выявили ее увеличение в четыре раза при тиреотоксикозе во всех щитовидных артериях по сравнению с контролем. При АИТ в фазе эутиреоза и гипотиреоза изменений ТАМХ не было.

При тиреотоксикозе отмечали увеличение диаметра всех артерий железы до 1,81-2,41 мм, что в 1,5 раза превышало контроль. При АИТ в стадии эутиреоза также отмечалось увеличение диаметра обеих нижних артерий. Изменения диаметра артерий более выраженными были в нижних щитовидных артериях по сравнению с верхними.

Для более полного представления о динамике артериального русла мы использовали интегральный показатель – суммарный диаметр артерий ΣD, который увеличивался при тиреотоксикозе до 8,22мм (в 1,5 раза по сравнению с контролем.

Наиболее полную картину о состоянии кровотока позволяет получить показатель объёмного артериального кровотока (Vvol).

Таблица 1

Основные показатели артериального кровотока в щитовидной железе при её аутоиммунных заболеваниях в зависимости от функционального

состояния

Показатель | Группы |

|||||

Контроль (n=30) |

ДТЗ и АИТ тиреотоксикоз (n =42) |

эутиреоз (n=30) |

гипотиреоз (n=30) |

|||

Верхние щитовидные артерии |

(см / сек) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p<0,0 5 p3-1<0,01 |

||

|

(см/сек ) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 |

|||

|

(см/сек) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 |

|||

|

(мл/мин) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 |

|||

левая |

(см / сек) |

p<0,01 |

p<0,05 p2-1<0,0 1 |

p<0,05 p3-1<0,01 p3-2<0,01 |

||

|

(см/сек) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 |

|||

|

(см/сек) |

p<0,01 |

p2-1<0,0 2 |

p3-1<0,01 p3-2<0,0 5 |

|||

|

(мл/мин) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 |

Нижние щитовидные артерии | правая |

(см / сек) |

p<0,01 |

p<0,05 p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 |

|

|

(см/сек) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 |

|||

|

(см/сек) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p3-1<0 , 01 |

|||

|

(мл/мин) |

p<0,01 |

p<0,01 p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 p3-2<0,01 |

|||

левая |

(см / сек) |

p<0,01 |

p<0,0 1 p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 p3-2<0,0 2 |

||

|

(см / сек) |

p<0 , 01 |

p2-1<0 , 01 |

p3-1<0 , 01 |

|||

TAM Х (см/сек) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 |

|||

|

(мл/мин) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p3-1<0,01 |

|||

Суммарный диаметр (мм) |

р <0,01 |

p<0,0 1 p2-1<0,01 |

p<0,0 2 p3-1<0,01 |

|||

Суммарный объмный кровоток (мл/мин) |

p<0,01 |

p2-1<0,01 |

p<0,0 5 p3-1<0,01 p3-2<0,01 |

shortcodes">

2

Обычно узлы на щитовидной железе, если они небольшого размера, обнаруживаются на УЗИ или при пальпации. Небольшой шарик на щитовидке, имеющий четкие края – это и есть узел. На УЗИ он выглядит как темное или очень светлое пятно. Увеличенные узлы образуют , отличающийся по структуре от диффузного зоба.

Уплотнение может располагаться в левой или правой доле железы.

Доброкачественные образования левой, правой доли или перешейка отличает перинодулярный, то есть расположенный вокруг узла кровоток.

Причины нарушения структуры щитовидной железы

В основном проблему вызывает нехватка йода, способствующая разрастанию коллоидных узлов, имеющих доброкачественный характер.

В основном проблему вызывает нехватка йода, способствующая разрастанию коллоидных узлов, имеющих доброкачественный характер.

Какие еще причины формирования узлов выделяют эндокринологи?

Определенный процент заболевания составляют образования, возникающие в результате облучения. Облучение – частая причина образования злокачественных узлов у детей, подвергающихся рентгеноскопии в области вилочковой железы и миндалин.

Большое значение имеет фактор генетических заболеваний. Наличие опухолей у членов одной семьи часто является причиной их возникновения у потомков, существует описание наследственных заболеваний, осложняющихся изменением тканей щитовидной железы.

Еще несколько причин новообразований в тканях щитовидки:

Виды узлов щитовидной железы

На щитовидке могут образовываться один или несколько узлов, их разделяют по характеру разрушения тканей.

Узлы бывают:

Онкологические и доброкачественные узлы

Онкологическое поражение тканей щитовидной железы – это мутации клеток, вследствие повреждения генетической составляющей ДНК. Вызывающие мутацию причины: облучение, наследственность, воздействие химикатов на организм. Измененная клетка начинает бесконтрольно делиться, формируя узел.

Онкологическое поражение тканей щитовидной железы – это мутации клеток, вследствие повреждения генетической составляющей ДНК. Вызывающие мутацию причины: облучение, наследственность, воздействие химикатов на организм. Измененная клетка начинает бесконтрольно делиться, формируя узел.

Образование доброкачественное приводит к перерождению ткани железы и потере ее функциональности. Большие размеры опухолей сдавливают трахею, сосуды и пищевод, у больного появляются такие симптомы, как трудности с глотанием и дыханием. Доброкачественные образования не дают метастазов.

Диагностика новообразований щитовидной железы

УЗИ – одно из основных диагностических обследований, позволяющих определить размеры железы, наличие уплотнений, а также определить является узел горячим или холодным. Горячий узел щитовидной железы поглощает йод в больших количествах и является причиной тиреотоксикоза. Холодный, непоглощающий йод узел, самый опасный в плане онкологии. Самым безопасным считается теплый узел, поглощающий равное со щитовидкой количество йода.

Клеточный состав уплотнений определяется биопсией тканей. Биопсия проводится пациентам с обноруженным уплотнением больше 2 см. При введении иглы место укола болит не больше, чем при обычной инъекции.

Клеточный состав уплотнений определяется биопсией тканей. Биопсия проводится пациентам с обноруженным уплотнением больше 2 см. При введении иглы место укола болит не больше, чем при обычной инъекции.

Исследования, на которые направляются пациенты с уплотнениями на железе:

- кардиограмма;

- рентген;

- анализ крови на гормоны;

- анализ мочи;

- сцинтиграфия;

- компьютерная томография.

Симптомы узловых образований эндокринной железы

Человек может обнаружить уплотнение самостоятельно, если оно превышает 1 см и начинает вызывать определенные симптомы:

При появлении этих симптомов необходимо обратиться к эндокринологу для диагностики и лечения.

Лечение узлов эндокринной железы

Терапия узлов зависит от поставленного диагноза, размещения образования в правой или левой доле щитовидки или в перешейке, возраста и веса больного.

Доброкачественные изменения тканей предпочитают лечить медикаментозно, синтетическими гормонами. Холодные уплотнения с тенденцией к злокачественности не рекомендуется лечить гормонами, их удаляют хирургическим путем, может быть удалена левая или правая доля, в особых случаях вся железа. После удаления щитовидки пациентам назначается гормональная терапия пожизненно.

Доброкачественные изменения тканей предпочитают лечить медикаментозно, синтетическими гормонами. Холодные уплотнения с тенденцией к злокачественности не рекомендуется лечить гормонами, их удаляют хирургическим путем, может быть удалена левая или правая доля, в особых случаях вся железа. После удаления щитовидки пациентам назначается гормональная терапия пожизненно.

Не требует лечения коллоидное образование, возникшее из-за усиления кровотока на определенном участке эндокринного органа. Больным рекомендуют принимать пищу, обогащенную йодом и периодически посещать эндокринолога. Коллоидный узел не отражается на самочувствии человека и не перерождается в онкологическое заболевание.

Паренхима щитовидной железы для нормальной работы, должна снабжаться достаточно мощным кровотоком.

С нарушениями кровеносной системы в данной области связано достаточно много патологических нарушений, так как каждое изменение в данной части обеспечения щитовидки может обуславливаться различными факторами.

Чтобы разобраться в вопросе того, что такое гиперваскуляризация щитовидной железы, необходимо всесторонне рассмотреть работу кровеносной системы в эндокринном органе.

В физиологической норме кровоток в щитовидной железе обеспечивается двумя парами артерий, при этом одна пара относиться к верхней части ЩЖ, а вторая к нижней.

Каждая из них, разделяется в тканях органа на мельчайшие сосуды, за счет чего и обеспечивается полноценное распределение кровотока.

Регулировка кровотока происходит в человеческом организме посредством изменения количественной и объемной части сосудов.

Для справки!

У некоторых людей в обеспечении кровотока к тканям щитовидной железы участвует и центральная непарная артерия. Согласно статистическим данным, достаточно редко – около 6 — 8 %.

В качестве основных и наиболее изученных, внутрисистемных факторов воздействующих на рост кровеносных сосудов, имеется возможность указывать таковые:

- антиогенин;

- эндотелиальный фактор роста;

- фибропластный фактор роста.

Каждый из перечисленных элементов вырабатывается тканями с низкой кровяной подпиткой и, путем активизации метаболических процессов может способствовать повышенной васкуляризации щитовидной железы.

Физиологические изменения кровотока являются вариантом нормы, но следует учитывать тот фактор, что такие процессы могут говорить о различных типах патологий.

В зависимости от основных изменений при таком явлении, как васкуляризация щитовидной железы, возможно диагностирование некоторых патологических состояний.

Наиболее часто это определенные типы опухолевых нарушений, как доброкачественного характера, так и склонных к малигнизации (озлокачествлению).

Симптоматические показатели

Процессы изменений кровообращения в щитовидной железе могут протекать без заметных отклонений от нормы.

Однако наиболее явными признаками такого состояния кровеносной системы, как васкуляризация щитовидной железы являются следующие изменения:

- неоднородность поверхности ЩЖ;

- увеличение органа в объеме;

- размытость контуров железы.

В целом изменения могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и наличия, каких либо системных нарушений.

При этом процесс роста новых сосудистых соединений в щитовидке может сопровождаться некоторыми симптомами:

- повышенная потливость;

- частые простудные заболевания;

- отечность конечностей;

- нестабильность массы тела;

- общая слабость и сонливость;

- гормональные сбои;

- снижение либидо.

В целом гиперваскулярные изменения в щитовидной железе могут говорить лишь о том, что существует некоторая патология, которую в свою очередь и следует диагностировать.

Разрастание кровеносной системы в данном эндокринном органе следует рассматривать как некоторый диагностический признак, к примеру, хронические воспалительные нарушения в работе щитовидной железы иногда могут быть неявными, но присутствует васкуляризация органа, что указывает специалисту на необходимость произвести дополнительные исследования.

Диагностирование

Наибольшее количество первичной информации о состоянии щитовидки может дать лишь пальпаторное исследование железы.

Процедура может выполняться в различных позициях пациента. В процессе производится оценка таких нюансов:

- размерные изменения;

- однородность органа;

- наличие узловых патологий;

- диффузные изменения.

Каждое из подобных нарушений может говорить и о том, что кровоток усилен по причине гиперваскуляризации, однако следует учитывать и тот фактор, что разрастание сосудов не всегда определяется.

Для выявления такого изменения специалисты направляют пациента на дополнительные исследования, основанием для которых выступают жалобы на определенные симптоматические проявления.

Основные исследования, показанные при подозрениях на нарушения в работе щитовидной железы следующие:

- ультразвуковая диагностика;

- цветное допплеровское картирование (ЦДК);

- сцинтиграфическое исследование;

- анализ на тиреоидные гормоны;

- МРТ и МРТ с контрастом.

В процессе проведения основных исследований при подозрении, на какие-либо изменения в кровоснабжении эндокринного органа, специалисты получают необходимые данные, указывающие на конкретные нарушения.

Одним из основных показателей таких изменений как васкуляризация или гиперваскуляризация является повышение эхогенности ЩЖ.

Для справки!

ЦДК кровотока относится к ультразвуковым исследованиям, за счет методики выполнения дающее четкую картину состояния кровеносных сосудов с указанием направления притока и оттока крови. Кроме того, при ЦДК возможно выполнить и некоторые количественные замеры.

Рост кровоснабжения определенных областей железы, может напрямую указывать на присутствие узловых изменений.

В таких случаях исследования посредством ЦДК становиться некоторым определителем признаков типа нарушения и может говорить о рисках озлокачествления присутствующего узла.

В зависимости от типа кровоснабжения измененной фолликулы, то есть перинодулярный или интранодулярный кровоток, можно говорить об определении рисков.

Узлами с интранодулярным типом кровоснабжения считаются те из них, которые обеспечены внутренним кровотоком, остальные следует относить к перинодулярным.

Лечение

Диагностирование такой патологии, как васкуляризация щитовидки, должна проводиться исключительно специалистом эндокринологии.

Соответственно, лечение также назначается в кабинете врача.

В зависимости от присутствующих показаний усиленного кровоснабжения и полученных результатов дополнительных анализов и исследований могут назначаться различные типы и направленности воздействия на проблему.

В тех ситуациях, когда ЩЖ увеличена без второстепенных патологий, то есть присутствия узловых образований и иных связанных с васкуляризацией, не требует каких-либо серьезных воздействий.

В данной ситуации мед-специалист прописывает препараты йода (действующий компонент йодид калия) и продукты питания с повышенным его содержанием.

В процессе применения методики производят определенные перерывы, которые могут варьироваться.

Сопутствующие васкуляризации и гиперваскуляризации патологии (возникновение узловых новообразований и прочее) требуют иного подхода к процессу.

Пациенту могут назначать такие типы препаратов:

- аналоги тиреоидного гормона;

- Левотироксин;

- Тиреот.

Однако следует учитывать, что в процессе применения гормональных препаратов для купирования представленной патологии эндокринного органа необходимо постоянно проходить контрольные исследования.

Данное обуславливается тем, что препараты, применяемые с целью стабилизации гормонального фона в необходимом направлении, следует постоянно варьировать в плане дозировки и у многих из них присутствует зобогенный эффект.

Это говорит о возможности негативной реакции на лечение, что требует своевременной коррекции или подготовки хирургического вмешательства.

Также следует упомянуть и возможность малигнизации присутствующих новообразований в паренхиме щитовидки.

В данном случае специалист принимает решение о срочном проведении хирургического удаления проблемных участков железы и назначения определенной заместительной терапии на период реабилитации.

Заместительная терапия может применяться и в пожизненном варианте, но такое происходит лишь при больших потерях тканей щитовидки или же полного ее иссечения.

Задайте вопрос эксперту в комментариях

Узловой зоб – клиническое понятие, объединяющее разнообразные по строению очаговые образования щитовидной железы.

Узловые образования чаще выявляются в регионах с низкой йодной обеспеченностью. В эндемичных по зобу областях их распространенность достигает 30–40% у некоторых категорий населения. Наиболее уязвимыми оказываются женщины после 40 лет. Симптомы узлового зоба могут отсутствовать или быть связанными с нарушением функции железы (гипотиреоз, тиреотоксикоз), компрессией окружающих тканей.

Виды узлового зоба

Существует несколько классификаций узлового зоба.

В зависимости от количества очагов выделяют:

- солитарный узел (единичный узел щитовидной железы);

- многоузловой зоб (два и более узла щитовидной железы);

- конгломератный узловой зоб (конгломерат из спаянных между собой узлов).

В зависимости от тиреоидной функции выделяют:

- узловой токсический зоб (гипертиреоз);

- узловой нетоксический зоб (эутиреоз или гипотиреоз).

Степени узлового зоба:

- узловой зоб 1 степени – зоб не виден, но хорошо пальпируется;

- узловой зоб 2 степени – зоб пальпируется и виден при осмотре.

Узловые образования являются проявлением различных заболеваний, встречающихся с разной частотой.

Структура заболеваний:

- узловой коллоидный зоб с разной степенью пролиферации (90% случаев);

- фолликулярная аденома щитовидной железы (7–8% случаев);

- рак щитовидной железы (1–2% случаев);

- другие заболевания (менее 1%).

Этиология и патогенез узлового зоба

Этиология фолликулярной аденомы и рака щитовидной железы изучена недостаточно.

Факторы риска:

- онкологические заболевания у родственников;

- множественная эндокринная неоплазия у родственников;

- облучение головы и шеи в детском возрасте.

Причина возникновения коллоидного зоба с разной степенью пролиферации – длительное проживание в регионах с недостаточным содержанием йода в пище и воде . Йодиды необходимы для нормальной работы щитовидной железы.

В результате дефицита микроэлемента в диете происходит:

- снижение интратиреоидной концентрации йода;

- аутокринная продукция факторов роста;

- активация ангиогенеза.

Это защитные реакции организма направленны на предотвращение гипотиреоза в условиях дефицита йода. Однако, если недостаток микроэлемента сохраняется долго, проявляются и негативные последствия такой адаптации-гиперплазия тиреоцитов.

Клетки приобретают чрезмерную пролиферативную активность. Их медленный рост и размножение приводит к формированию сначала фокальных изменений в щитовидной железе, а затем и узловых образований.

Постоянная пролиферация клеток повышает риск соматических мутаций. Наиболее частое проявление такой изменчивости – активирующие мутации рецептора тиреотропного гормона.

В результате тиреоциты приобретают функциональную автономию. У них появляется способность вырабатывать гормоны без влияния центральных органов эндокринной системы (гипофиза и гипоталамуса). Нарушается главный регулятор работы щитовидной железы – принцип обратной связи.

Узловой зоб с признаками автономии может длительно не нарушать эутиреоидный статус или даже провялятся гипотиреозом. В это время активность узлов сбалансирована функциональным бездействием остальных участков железы. Эта стадия называется компенсированной автономией.

В дальнейшем, при воздействии неблагоприятных факторов, автономия может перейти в стадию декомпенсации. Клиническим проявлением этого будет тиреотоксикоз разной степени выраженности. Причиной неблагоприятных изменений чаще всего становится прием иодсодержащих препаратов.

Диагностика узлового зоба

Для определения тактики лечения, необходимо не только выявить узел в щитовидной железе, но и определить его морфологию и функциональную активность.

Методы обследования:

- дооперационные;

- интраоперационные;

- послеоперационные.

Основные дооперационные способы диагностики узлового зоба: осмотр, пальпация, ультразвуковое исследование, тонкоигольная аспирационная биопсия ткани узла, определение гормонального статуса (ТТГ и тиреоидных гормоны), радиоизотопное сканирование.

Осмотр и пальпация помогают выявить симптомы узлового зоба во время первичного обращения пациента или диспансеризации.

Узловые образования до 1 см в диаметре фактически не пальпируются. В редких случаях такой узел может быть обнаружен без УЗИ при локализации в области перешейка.

Узловые образования средних размеров (1–3 см в диаметре) хорошо пальпируются. Во время осмотра можно оценить плотность узла, его болезненность, спаянность с окружающими тканями. Такие узловые образования не изменяют форму шеи. В редких случаях контуры узла визуализируются при запрокинутой назад голове.

Узлы более 3 см в диаметре деформируют шею. Их хорошо видно при поверхностном расположении. При пальпации обнаруживаются крупные узловые образования, чаще всего болезненные из-за перерастяжения капсулы щитовидной железы.

Во время осмотра пациента врач также получает данные о наличие клинических проявлений гипотиреоза или тиреотоксикоза.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы показано при подозрении на узловой зоб и для контроля лечения. УЗИ обладает высокой чувствительностью (94%) для выявления узлового зоба.

Типичная УЗ-картина узлового коллоидного зоба с разной степенью пролиферации:

- один или несколько узлов в одной или обеих долях;

- образования округлой или овальной формы с четкими контурами;

- эхогенность любая (пониженная, повышенная, средняя);

- структура однородная или смешанная с анэхогенными зонами (участки кровоизлияний и дегенерации при кистозно-узловом зобе);

- гиперэхогенные включения (кальцинаты).

Онкологию позволяет заподозрить наличие узлов неправильной, неровной формы, без четких контуров.

Во время УЗИ возможно определить степень выраженности и характер васкуляризации узла. Этот показатель позволяет косвенно судить о риске онкологического процесса.

При доброкачественном процессе чаще встречаются аваскулярные образования, перинодулярный кровоток и узлы с гиперваскуляризацией. Последний тип кровотока характерен для образований с функциональной автономией.

Для рака щитовидной железы наиболее типичным считается интранодулярный кровоток.

Тонкоигольная аспирационная биопсия – забор клеток из узла без хирургического вмешательства. Врач делает прокол под контролем УЗИ и аспирирует пробы ткани всех подозрительных образований.

Показания для проведения тонкоигольной аспирационной биопсии:

- узловое образование более 1 см в диаметре;

- рост узла более, чем на 0,5 см за 6 месяцев;

- появление косвенных признаков онкологического процесса.

Тонкоигольная биопсия морфологически подтверждает клинический диагноз. Главная задача исследования – выявить или исключить онкологический процесс.

Гормональный статус определяют у всех пациентов с узлами щитовидной железы. Чаще всего у пациентов наблюдается эутиреоз (нормальное содержание ТТГ и тиреоидных гормонов).

У пожилых пациентов достаточно часто (до 5%) выявляется субклинический или манифестный тиреотоксикоз. Причиной гиперфункции щитовидной железы является автономия узла.

В 0,1–3% всех случаев узловой зоб щитовидной железы сопровождается развитием гипотиреоза. Причиной снижения функции является длительный дефицит йода в диете. Субклинический гипотиреоз проявляется только лабораторно (повышение ТТГ). Манифестный гипотиреоз приводит к повышению веса, отекам, запорам, депрессии, брадикардии.

Радиоизотопную сцинтиграфию проводят для исследования функциональной активности узловых образований. Клиническая ситуация, когда данный метод играет важнейшую роль – необходимость выявить или исключить функциональную автономию узлов.

Во время исследования автономные образования избыточно накапливают радиоактивный элемент и выглядят на сцинтиграмме «горячими».

Если узел не выделяется на фоне остальной ткани при сцинтиграфии, то его считают доброкачественным и лишенным функциональной активности.

«Холодные» узлы не накапливают радиоактивный элемент. Такая картина характерна для онкологических процессов и гипотиреоза.

Интраоперационные и послеоперационные методы диагностики актуальны только в том случае, если выбрано хирургическое лечение.

Во время операции (интраоперационно) может быть выполнено ультразвуковое исследование и срочное гистологическое исследование ткани опухоли. Обычно, эти методы применяются при подозрении на аденокардиному. Данные полученные во время операции определяют объем хирургического вмешательства.

В послеоперационном периоде обязательно проводят гистологическое исследование ткани щитовидной железы.

По статистике, в 5–10% случаев данные тонкоигольной аспирационной биопсии не совпадают с послеоперационной гистологией.

Лечение узлового зоба

Тактика по отношению к узлам щитовидной железы:

- оперативное лечение;

- наблюдение.

Решение о необходимости радикального лечения принимается совместно эндокринологом и хирургом. Перед операцией проводят медикаментозное лечение гормональных нарушений (тиреотоксикоз, гипотиреоз).

Показания к операции:

- рак щитовидной железы по данным биопсии;

- доброкачественная опухоль (аденома) по данным биопсии;

- функционально активный узел;

- узел более 4 см в диаметре;

- компрессия окружающих тканей шеи;

- косметический дефект.

Во всех остальных случаях избирается консервативная тактика. Наблюдение заключается в регулярном УЗИ щитовидной железы (1–4 раза в год), проведении тонкоигольной аспирационной биопсии по показаниям, определении гормонального статуса (1–2 раза в год).

Медикаментозная терапия проводится только для коррекции гипотиреоза или тиреотоксикоза. Для лечения гиперфункции назначают тиреостатики. Гипотиреоз требует заместительной гормональной терапии. В настоящее время для этой цели используется левотироксин. Доза препарата подбирается под контролем ТТГ. Субклинический гипотиреоз корректируют медикаментозно только у пациентов до 35 лет и всех женщин планирующих беременность.

Профилактика

Предотвратить возникновение рака или доброкачественной опухоли щитовидной железы практически невозможно.

Профилактика узлового коллоидного зоба с разной степенью пролиферации – это постоянное использование йодированной соли, морепродуктов в диете, препаратов йодида калия с детского возраста в регионах эндемии по зобу.

Взрослым пациентам после 40 лет препараты йода назначают только после УЗИ щитовидной железы. Узловые образования являются противопоказанием для назначения этих медикаментов.